█ 脑科学动态

Science:成年人海马体中新神经元不断形成

Science:大脑皮层突触信号传递的可靠性机制

Science:古人类植物性食物加工技术

Nature:绘制人体组织终身突变图谱

Nature:全球首个小鼠全脑单细胞分辨率三维图谱

Cell:银屑病药物意外显效,发现血管性痴呆治疗新靶点

大脑皮层突触信号传递的可靠性机制

不确定性驱动心智化:DMPFC脑区激活新解

虚拟森林浴缓解压力

贫困儿童大脑奖励区域体积较小,未来体重也将增加

首个大型干细胞库助力全球开展阿尔茨海默病遗传风险研究

█ AI行业动态

INBRAIN石墨烯脑机接口入选全球先锋

Meta挖走核心成员,Ilya Sutskever自任SSI CEO

█ AI驱动科学

深度研究智能体:系统性分析与未来路线图

贝叶斯神经网络突破,揭示微生物与健康的隐藏关联

让超声精准穿脑,唤醒抑郁大脑

生物医学论文中14%存在AI辅助写作痕迹

让机器人拥有灵魂触感:具备记忆和学习功能的新型智能皮肤

华南理工大学团队开发多模态脑机接口新框架BrainFusion

幼儿视觉识别能力远超顶尖AI模型

脑科学动态

Science:成年人海马体中新神经元不断形成

成年人类大脑能否持续产生新神经元?瑞典卡罗琳斯卡医学院的Jonas Frisén团队与查尔姆斯理工大学合作,通过多组学分析证实:人类海马体中的神经祖细胞可活跃分裂至老年,个体差异显著。

研究团队整合单核RNA测序(snRNA-seq)、流式细胞术(检测细胞特性)和机器学习算法,系统分析了0-78岁人类海马体组织。通过RNAscope和Xenium空间转录组技术,精确定位到神经祖细胞富集于齿状回——该区域对记忆巩固至关重要。数据显示,神经发生过程呈现明显个体差异:部分78岁受试者仍保有活跃分裂的神经祖细胞,而另一些中年人却几乎检测不到。比较基因组学揭示,人类神经祖细胞与小鼠、猪具有相似分化路径,但关键基因(如SOX4和HMGB2)表达模式存在物种特异性。这些发现不仅为阿尔茨海默病等神经退行性疾病的再生治疗提供新靶点,也为认知老化研究奠定细胞生物学基础。研究发表在 Science 上。

#疾病与健康 #神经机制与脑功能解析 #肥胖治疗 #初级纤毛 #G蛋白偶联受体

阅读更多:

Dumitru, Ionut, et al. “Identification of Proliferating Neural Progenitors in the Adult Human Hippocampus.” Science, vol. 389, no. 6755, July 2025, pp. 58–63. science.org (Atypon), https://doi.org/10.1126/science.adu9575

Quiniou, Margaux, and Sebastian Jessberger. “Sequenced Evidence.” Science, vol. 389, no. 6755, July 2025, pp. 30–31. science.org (Atypon), https://doi.org/10.1126/science.ady8328

Science:大脑皮层突触信号传递的可靠性机制

为何大脑皮层突触能如此可靠地传递信号?莱比锡大学卡尔·路德维希研究所的Grit Bornschein、Hartmut Schmidt等团队发现,皮层突触结合蛋白1(Syt1)具有独特的钙敏感特性,使信号传递既可靠又具可塑性。

研究团队采用多模态方法解析皮层突触机制。通过膜片钳技术记录小鼠体感皮层神经元的电信号,同时使用双光子激光显微镜实时监测突触微域的钙动态。创新性开发的轴突行走技术实现了对千分之一毫米级突触的精确定位。数据显示,皮层特有的Syt1蛋白在0.5μM钙浓度下即可触发神经递质释放,而传统研究的Syt2需要5μM。数学模型进一步揭示,Syt1介导的释放具有4阶正协同性(positive cooperativity,多分子协同增强效应的现象),在动作电位引发的钙瞬变范围内效率达90%以上。这种特性使皮层突触在保持高保真传输的同时,保留了对长时程增强(LTP)等可塑性机制的响应能力。研究为理解高级认知功能的神经基础提供了分子层面的解释,其数学模型已开源供类脑计算研究参考。研究发表在 Science 上。

#神经科学 #神经机制与脑功能解析 #计算模型与人工智能模拟 #突触可塑性

阅读更多:

Bornschein, Grit, et al. “The Intracellular Ca2+ Sensitivity of Transmitter Release in Glutamatergic Neocortical Boutons.” Science, vol. 389, no. 6755, July 2025, pp. 48–52. science.org (Atypon), https://doi.org/10.1126/science.adp0870

Science:古人类植物性食物加工技术

中国科学院古脊椎动物与古人类研究所高星、澳大利亚卧龙岗大学李波等团队在云南甘棠箐遗址发现35件距今30万年的木制工具,证明东亚古人类已系统化使用木质工具加工植物性食物,改写了对早期人类技术演化的认知。

研究团队通过多学科方法分析了这批与石器、骨器共存的木质工具。显微观察发现工具尖端存在人为加工的磨光条痕和土壤残留物,其中植物淀粉粒证实其主要功能是挖掘地下食材。实验考古成功复原了用石器加工木棍并挖掘根茎的全过程。这批工具包括挖土棍和小型手持尖具,其复杂程度弥补了东亚石器组合的原始印象。与欧非狩猎用具不同,这些工具专为植物加工设计,表明旧石器时代人类已发展出适应本地生态的多样化工具策略。该发现首次为东亚竹木器假说提供实证,揭示了热带地区古人类独特的资源利用方式。研究发表在 Science 上。

#疾病与健康 #神经机制与脑功能解析 #跨学科整合 #神经调控

阅读更多:

Liu, Jian-Hui, et al. “300,000-Year-Old Wooden Tools from Gantangqing, Southwest China.” Science, vol. 389, no. 6755, July 2025, pp. 78–83. science.org (Atypon), https://doi.org/10.1126/science.adr8540

Nature:绘制人体组织终身突变图谱

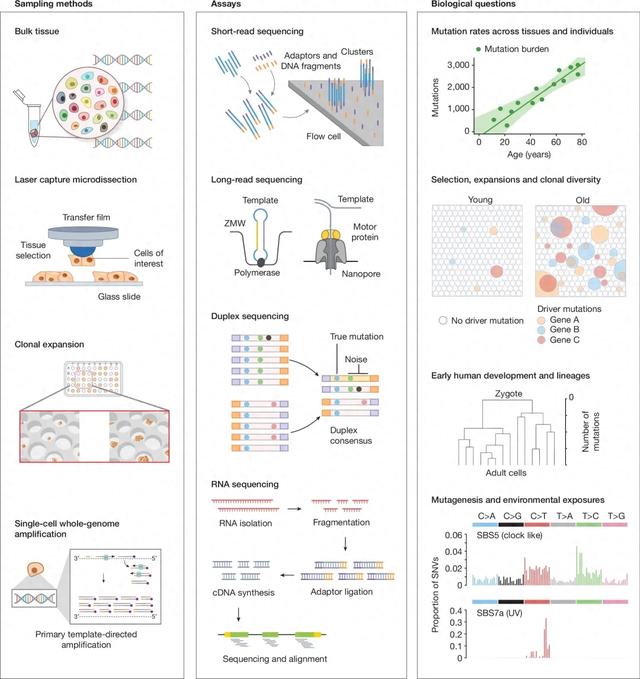

健康人体组织中的基因突变如何随时间积累?由耶鲁大学Flora Vaccarino、布罗德研究所Tim Coorens等300余名研究人员组成的SMaHT联盟,在Nature发表研究,建立了首个跨19种人体组织的体细胞突变参考数据库。

▷ 方法、分析和问题。Credit: Nature (2025).

研究采用超低错误率测序和单细胞DNA测序技术,对150名健康人的皮肤、大脑、心脏等组织进行分析。关键技术突破包括双链测序(duplex sequencing,通过比对DNA双链消除测序错误)和长读长测序。研究发现胚胎期每次细胞分裂产生1-5个单核苷酸变异(SNV),成年后降至每年2-65个,且生殖细胞突变率仅为体细胞的1/10。通过建立突变积累曲线,团队揭示了不同组织的突变特征差异,例如快速更新组织(如肠道)突变率显著高于静态组织(如心肌)。该数据库将为癌症、神经退行性疾病等研究提供基准对照,并推动基于突变谱的早期疾病预警系统开发。研究发表在 Nature 上。

#疾病与健康 #个性化医疗 #基因组学 #体细胞突变 #生物医学工程

阅读更多:

Coorens, Tim H. H., et al. “The Somatic Mosaicism across Human Tissues Network.” Nature, vol. 643, no. 8070, July 2025, pp. 47–59. www.nature.com, https://doi.org/10.1038/s41586-025-09096-7

Nature:全球首个小鼠全脑单细胞分辨率三维图谱

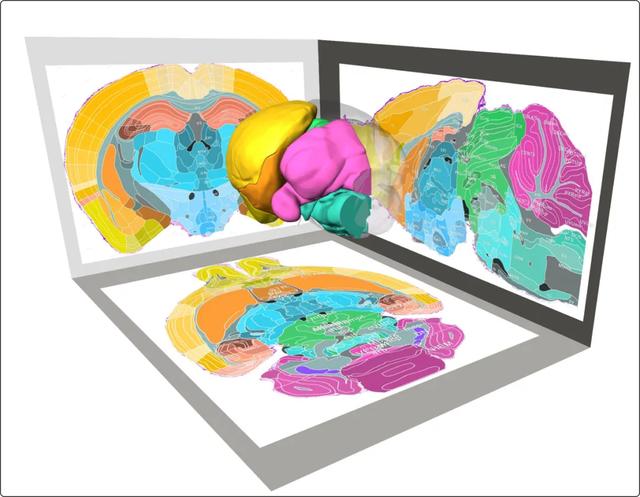

海南大学/华中科技大学骆清铭、龚辉与加州大学洛杉矶分校董红卫团队合作,以1微米各向同性分辨率构建了小鼠全脑三维图谱STAM。

研究团队采用连续微光学切片断层成像技术,通过高精度尼氏染色获得了小鼠全脑单细胞分辨率数据集。通过整合多模态图像,成功构建了包含916个脑结构的三维参考图谱STAM,支持任意角度的1微米分辨率切片重建。该技术突破了传统脑图谱的二维限制,实现了全脑结构的三维可视化。研究团队还开发了配套的信息学平台,提供脑切片配准、神经元回路绘制和智能立体定向手术规划等实用功能。特别值得注意的是,该图谱与现有主流立体定位系统完全兼容,支持在二维空间进行跨图谱冠状面导航,以及在三维空间实现不同图谱系统的坐标映射。这一突破性成果将极大促进单细胞水平的大脑研究,为神经环路解析、疾病机制探索等提供精准空间定位框架。研究发表在 Nature 上。

#神经科学 #记忆机制 #神经机制与脑功能解析 #计算模型与人工智能模拟

阅读更多:

Feng, Zhao, et al. “A Mouse Brain Stereotaxic Topographic Atlas with Isotropic 1-Μm Resolution.” Nature, July 2025, pp. 1–9. www.nature.com, https://doi.org/10.1038/s41586-025-09211-8

Cell:银屑病药物意外显效,发现血管性痴呆治疗新靶点

血管性痴呆(VaD)作为第二大痴呆类型长期缺乏有效疗法。加州大学洛杉矶分校的Min Tian和S. Thomas Carmichael团队发现银屑病药物Piclidenoson能显著恢复脑功能,为临床治疗带来突破。

研究团队首先开发了能精准模拟人类血管性痴呆病理的小鼠模型,该模型重现了白质缺血性病变和进行性功能障碍。通过整合小鼠转录组和人类单细胞核RNA测序(snRNA-seq)数据,结合定制的配体-受体(L-R)数据库,系统分析了4000多对人类和2000多对小鼠的细胞间相互作用。研究发现Serpine2-Lrp1通路调控少突胶质细胞分化,而CD39-A3AR通路影响小胶质细胞活化和组织修复。最引人注目的是,使用处于3期临床试验的银屑病药物Piclidenoson(A3AR特异性激动剂)治疗后,即使延迟干预也能促进大脑修复,显著改善记忆和运动功能。研究发表在 Cell 上。

#疾病与健康 #神经机制与脑功能解析 #个性化医疗 #老药新用 #血管性痴呆

阅读更多:

Tian, Min, et al. “Deconstructing the Intercellular Interactome in Vascular Dementia with Focal Ischemia for Therapeutic Applications.” Cell, vol. 0, no. 0, June 2025. www.cell.com, https://doi.org/10.1016/j.cell.2025.06.002

不确定性驱动心智化:DMPFC脑区激活新解

传统观点认为背内侧前额叶皮层(DMPFC)专司社交推理,但宾夕法尼亚大学的Dilara Berkay和Adrianna C. Jenkins团队发现,该脑区实际响应的是不确定性而非社交内容。

研究团队使用功能磁共振成像(fMRI)扫描46名参与者,让他们在控制条件下完成三类推理任务:心理推理(如从同情心推断真诚度)、人体特征推理(如从红发推断身高)和物体属性推理(如从椅子材质推断舒适度)。通过先导实验量化各任务的不确定性水平后,发现DMPFC激活强度与不确定性评分显著相关(r=0.78),且该关联跨领域存在。当控制不确定性变量后,DMPFC在社会与非社会任务中的激活差异消失。这一结果挑战了持续20年的"心智化网络"理论,表明该脑区本质上是通用的不确定性处理器。研究特别指出,孤独症患者对不确定性的耐受阈值异常(较常人低34%),可能解释其社交困难。研究为开发针对不确定性处理的干预措施提供了理论基础。研究发表在 The Journal of Neuroscience 上。

#疾病与健康 #个性化医疗 #神经调控 #靶向治疗 #生物材料

阅读更多:

Berkay, Dilara, and Adrianna C. Jenkins. “Uncertainty, Not Mental Content, Drives Dorsomedial Prefrontal Engagement during Inferences about Others.” Journal of Neuroscience, vol. 45, no. 23, June 2025. www.jneurosci.org, https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.1920-23.2025

虚拟森林浴缓解压力

虚拟自然体验能否替代真实森林浴?马克斯普朗克人类发展研究所的Simone Kühn团队与汉堡-埃彭多夫大学医学中心的Leonie Ascone等合作发现,结合视觉、听觉、嗅觉的多感官VR森林浴能更有效提升积极情绪和自然连接感,但对认知功能的改善有限。

研究团队在欧洲最大花旗松森林拍摄了360°立体VR视频,配合鸟类鸣叫录音和花旗松精油气味(olfactory stimulus)。136名参与者经历压力诱导后,随机接受单感官或三感官组合的虚拟森林浴。结果显示,多感官组(VOA)在积极情绪量表(PANAS)和自然连接感量表(INS)上得分提升幅度比单感官组高35%-42%,且工作记忆(Digit Span backward任务)表现改善更显著(效应量d=0.51)。但执行功能(Trail Making Test)和抑制能力(Stroop任务)未显示多模态优势。结构方程模型(SEM)证实多感官刺激存在部分超加性效应(supra-additive effect),尤其在情感领域。研究为诊所、城市空间等缺乏自然环境的场所提供了心理健康干预新思路,但指出需更大样本验证效果普适性。研究发表在 Journal of Environmental Psychology 上。

#心理健康与精神疾病 #知觉康复 #跨学科整合 #虚拟现实 #环境心理学

阅读更多:

“Multi- vs. Unimodal Forest-Bathing in VR to Enhance Affective and Cognitive Recovery after Acute Stress.” Journal of Environmental Psychology, vol. 105, Aug. 2025, p. 102637. www.sciencedirect.com, https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2025.102637

贫困儿童大脑奖励区域体积较小,未来体重也将增加

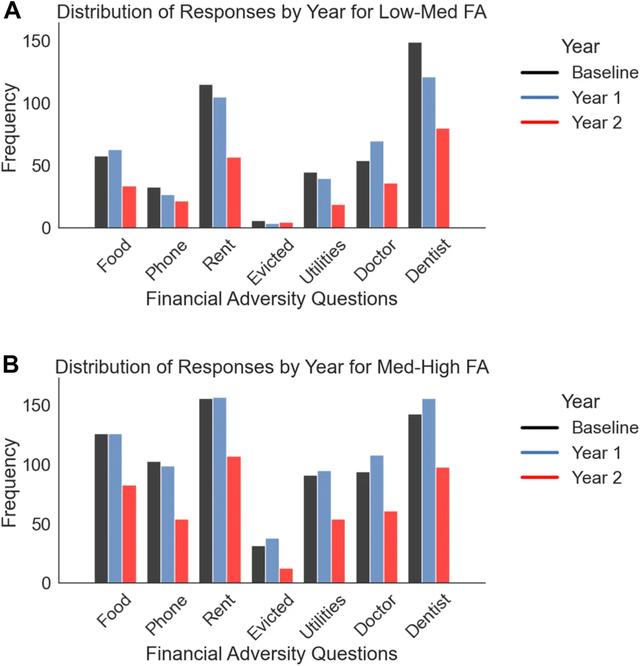

经济压力如何通过改变大脑结构导致青少年肥胖?洛杉矶儿童医院的Shana Adise团队通过全国性青少年大脑认知发展(ABCD)研究发现,经济困境程度高的青少年大脑奖励处理区域体积更小,这种结构差异可预测未来两年的体重增加。

▷ 经济逆境问卷中各问题正面回答的分布情况。Credit: Journal of Adolescent Health (2025).

研究团队分析了3,606名9-12岁健康体重青少年的数据,使用磁共振成像(MRI)测量皮层下区域体积,并通过七项经济逆境问卷评估财务压力程度。结果显示,经历三项及以上经济逆境的青少年在11-12岁时,双侧伏隔核(accumbens,负责奖赏处理)、尾状核(caudate)和右侧苍白球(pallidum)体积显著较小。通过双变量潜在变化评分模型(BLCS)分析证实,这些脑区体积变化先于体重增加出现,而非相反。研究还发现,压力导致的神经炎症可能是关键机制——促炎细胞因子过度激活会侵蚀神经元,长期可改变大脑结构和功能。在基线健康的青少年中,约300名在研究期间出现不健康增重,但未观察到脑区体积与增重间的极端差异。研究发表在 Journal of Adolescent Health 上。

#疾病与健康 #个性化医疗 #阿尔茨海默病 #生物标志物 #血液检测

阅读更多:

Adise, Shana, et al. “Smaller Subcortical Volume in Reward Processing Regions Precedes Weight Gain in Youth With High Financial Adversity: Findings From the Adolescent Brain Cognitive Development Study.” Journal of Adolescent Health, vol. 77, no. 1, July 2025, pp. 134–43. www.jahonline.org, https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2025.03.019

首个大型干细胞库助力全球开展阿尔茨海默病遗传风险研究

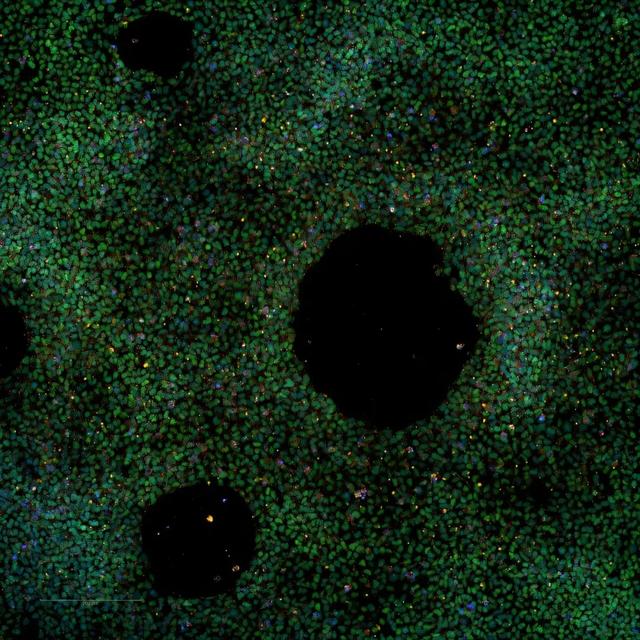

英国卡迪夫大学英国痴呆症研究所的Emily Maguire、Jincy Winston等团队创建了首个覆盖多基因风险极端的iPSC资源库IPMAR,包含109株细胞系及相关临床数据,为全球研究提供标准化平台。

▷ iPSC 分化为中胚层,表达中胚层标志物 Brachyury(绿色)和 CXCR4(橙色)。Credit: Hazel Hall-Roberts

研究团队从6000多人的英国队列中筛选出多基因风险评分(PRS)极端个体,包括63例高风险AD患者(含34例晚发型和29例早发型)和27例低风险对照。通过基因重编程技术将血细胞转化为诱导多能干细胞(iPSC),并特别建立了19株补体通路(complement pathway)特异性风险细胞系。所有iPSC均配套完整的临床表型、纵向随访和基因组数据,可通过欧洲iPSC库(EBiSC)和数据平台(DPUK)共享。该资源首次实现了在细胞模型中还原AD的遗传复杂性,例如发现补体通路相关β受体阻滞剂可能干预间接恐惧反应。相比传统家族性AD(FAD)模型,IPMAR能更真实反映散发性AD的异质性,为药物筛选和机制研究提供新范式。研究发表在 Stem Cell Reports 上。

#疾病与健康 #个性化医疗 #干细胞技术 #阿尔茨海默病 #多基因风险

阅读更多:

Maguire, Emily, et al. “Modeling Common Alzheimer’s Disease with High and Low Polygenic Risk in Human iPSC: A Large-Scale Research Resource.” Stem Cell Reports, vol. 0, no. 0, July 2025. www.cell.com, https://doi.org/10.1016/j.stemcr.2025.102570

AI 行业动态

INBRAIN石墨烯脑机接口入选全球先锋

西班牙神经科技公司INBRAIN Neuroelectronics凭借其革命性的石墨烯脑机接口技术,被世界经济论坛(World Economic Forum)评为2025年“技术先锋”。该技术利用超薄、高精度的石墨烯植入体,实时解码和调节大脑信号,为癫痫、帕金森病等神经系统疾病患者提供个性化治疗方案。这一突破性进展不仅获得美国FDA“突破性设备”认定,还得到西班牙政府400万欧元资助,标志着脑机接口技术从实验室迈向临床应用的关键一步。

INBRAIN成立于2020年,专注于开发基于石墨烯的智能脑机接口疗法。石墨烯的生物相容性使其成为理想的植入材料,能以微米级精度读取和调控脑电活动。世界经济论坛的“技术先锋”历来青睐颠覆性创新企业,如早期的谷歌(Google),而INBRAIN的入选凸显了其技术的潜力。其核心优势在于“动态治疗”——通过实时神经数据自动调整疗法,减少副作用,甚至可能推动“按疗效付费”的新型医疗支付模式。

#脑机接口 #石墨烯 #神经科技 #世界经济论坛 #医疗创新

阅读更多:

https://www.businesswire.com/news/home/20250623776115/en/INBRAIN-Neuroelectronics-Named-2025-World-Economic-Forum-Technology

Meta挖走核心成员,Ilya Sutskever自任SSI CEO

OpenAI联合创始人Ilya Sutskever近日宣布正式担任Safe Superintelligence(SSI,安全超级智能)的首席执行官,并确认联合创始人Daniel Gross已离职。SSI是一家专注于开发超级智能的初创公司,由Sutskever与前苹果AI高管Daniel Gross及前OpenAI技术团队成员Daniel Levy共同创立。此次人事变动证实了Meta曾试图收购SSI的传闻,而Gross的离开也让这家成立仅一年的公司未来走向充满不确定性。

SSI自成立以来便备受瞩目,因其目标直指AI领域的终极挑战——超级智能。Sutskever在生成式AI领域的卓越贡献为SSI吸引了大量投资,今年4月其估值已达320亿美元。然而,该公司至今未推出任何具体产品或技术,仅强调“平稳扩展”策略,避免短期商业压力干扰长期目标。这种极简风格甚至体现在其官网上,引发外界诸多猜测。

#OpenAI #IlyaSutskever #Meta #人工智能 #创业公司

阅读更多:

https://x.com/ilyasut/status/1940802278979690613

AI 驱动科学

深度研究智能体:系统性分析与未来路线图

大语言模型如何实现自主科研?由Yuxuan Huang、Yihang Chen等12位研究者组成的团队对深度研究(DR)智能体进行了全面剖析,系统梳理了这类新型AI系统的核心技术、架构设计和未来挑战,为领域发展绘制了清晰路线图。

研究团队首先对比了DR智能体的两种信息获取方式:结构化API检索和浏览器自主探索,指出后者更适合开放域研究但面临稳定性挑战。在工具调用方面,分析了模块化框架设计,特别是模型上下文协议(MCP)如何支持代码执行、多模态处理等扩展功能。通过对工业界方案(如OpenAI DR、Gemini DR)的解构,研究提出了基于工作流特性(静态/动态)和智能体数量(单/多)的分类体系。评估发现现有基准存在严重局限:仅38%支持实时网络访问,顺序执行导致效率损失达60%,且87%的指标与真实研究需求脱节。针对这些问题,研究建议开发支持异步并行、多模态交互的新一代测试环境,并开源了持续更新的领域资源库。

#大模型技术 #自动化科研 #跨学科整合 #动态推理 #多智能体系统

阅读更多:

Huang, Yuxuan, et al. Deep Research Agents: A Systematic Examination And Roadmap. arXiv:2506.18096, arXiv, 22 June 2025. arXiv.org, https://doi.org/10.48550/arXiv.2506.18096

贝叶斯神经网络突破,揭示微生物与健康的隐藏关联

肠道细菌与健康关系复杂,但传统工具难以解析其作用机制。东京大学的Tung Dang团队开发了VBayesMM系统,通过贝叶斯神经网络首次实现了微生物-代谢物关系的精准预测与不确定性量化。

▷ VBayesMM 使用配对的微生物组-代谢物数据,以微生物种类作为输入变量,代谢物丰度作为目标变量。Credit: Briefings In Bioinformatics (2025).

研究团队提出变分贝叶斯微生物组多组学(VBayesMM)方法,将尖峰-平板先验(spike-and-slab prior,一种能自动选择重要变量的概率模型)融入贝叶斯神经网络架构。该系统通过变分推断处理高维数据,相比传统方法计算效率提升显著。在睡眠障碍、肥胖和癌症数据集测试中,VBayesMM预测准确率比主流方法MMvec提高15-20%,并能识别出与短链脂肪酸(SCFAs)等关键代谢物相关的细菌家族。特别地,系统可量化每个预测的不确定性,避免过度自信的错误结论。当前局限包括需要更多代谢物数据支持,以及假设微生物独立作用(实际存在复杂互作)。团队计划下一步整合细菌进化关系,并开发更高效的算法版本。研究发表在 Briefings In Bioinformatics 上。

#疾病与健康 #个性化医疗 #AI驱动科学 #预测模型构建 #跨学科整合

阅读更多:

Dang, Tung, et al. “VBayesMM: Variational Bayesian Neural Network to Prioritize Important Relationships of High-Dimensional Microbiome Multiomics Data.” Briefings in Bioinformatics, vol. 26, no. 4, July 2025, p. bbaf300. Silverchair, https://doi.org/10.1093/bib/bbaf300

让超声精准穿脑,唤醒抑郁大脑

如何无创精准调控与抑郁相关的深部脑区?巴黎医学物理研究所联合巴黎大学精神与神经科学研究所的David Attali, Thomas Tiennot, Thomas J. Manuel等团队开发了基于个性化声学超材料的超声刺激技术,首次在人类中验证其对治疗抵抗型抑郁症的显著疗效。

研究团队构建了一套完整的个性化低强度聚焦超声平台。该系统通过患者磁共振成像(MRI)与CT数据构建三维颅骨模型,并基于反向传播算法设计出用于补偿个体颅骨畸变的三维声学超材料——金属透镜(metalens)。这种可穿戴的3D打印声学透镜可对入射超声波进行预调制,在颅骨后的深脑靶区实现高度聚焦的声场恢复。在临床试验中,5名治疗抵抗型抑郁症患者接受了为期5天的前扣带皮层靶向刺激。结果显示,治疗第5天患者的蒙哥马利抑郁评定量表(MADRS)评分平均下降60.9%,其中4人达到临床响应标准,2人进入缓解状态。功能磁共振成像(fMRI)显示前扣带皮层与左侧背外侧前额叶皮层连接增强,证实了神经网络层面的调控效应。该技术相比传统侵入式脑深部刺激(DBS)更安全便捷。研究发表在 Brain Stimulation 上。

#疾病与健康 #神经调控 #个性化医疗 #治疗抵抗型抑郁症 #超声神经调控

阅读更多:

“Deep Transcranial Ultrasound Stimulation Using Personalized Acoustic Metamaterials Improves Treatment-Resistant Depression in Humans.” Brain Stimulation, vol. 18, no. 3, May 2025, pp. 1004–14. www.sciencedirect.com, https://doi.org/10.1016/j.brs.2025.04.018

生物医学论文中14%存在AI辅助写作痕迹

ChatGPT等大语言模型如何改变学术写作?德国图宾根大学的Dmitry Kobak、Rita González-Márquez等研究人员通过分析1500万篇生物医学论文摘要,发现2024年约13.5%的论文存在AI辅助写作痕迹,某些领域比例高达40%。

研究团队开发的"超额词汇"(excess vocabulary)方法,系统分析了2010-2024年PubMed收录的1500万篇生物医学论文摘要。通过比较ChatGPT发布前后的词汇使用变化,识别出454个在2024年频率异常升高的"风格词",这些词汇多与大语言模型生成文本相关,如最高级形容词"unparalleled"和特定动词"delves"。分析显示,2024年13.5%的生物医学论文摘要显示出LLM处理痕迹,这一比例在不同领域差异显著:计算机科学和生物信息学领域达40%,中国和韩国作者的论文中超过20%,MDPI和Frontiers系列期刊也呈现较高比例。值得注意的是,LLM对科学写作的影响甚至超过了COVID-19大流行等重大世界事件。研究还发现,随着作者意识到某些词汇被标记为AI生成特征,这些词汇的使用率在2024年下半年有所下降,表明评估AI对学术写作的影响正变得越来越复杂。研究发表在 Science Advances 上。

#大模型技术 #自动化科研 #科研诚信 #生物医学 #自然语言处理

阅读更多:

Kobak, Dmitry, et al. “Delving into LLM-Assisted Writing in Biomedical Publications through Excess Vocabulary.” Science Advances, vol. 11, no. 27, July 2025, p. eadt3813. science.org (Atypon), https://doi.org/10.1126/sciadv.adt3813

让机器人拥有灵魂触感:具备记忆和学习功能的新型智能皮肤

如何让机器人获得类人触觉?韩国成均馆大学Nae-Eung Lee团队受人类皮肤启发,开发出集成感知、记忆和学习功能的智能皮肤,其纹理识别准确率达90%以上。

研究团队将柔性指纹状感知层与突触晶体管(synaptic transistor,模拟神经突触功能的电子器件)垂直集成,开发出人工突触机械感受器。该器件通过摩擦电效应自供电,能模拟人类皮肤的慢适应型(SA)和快适应型(FA)两种机械感受器特性。SA感受器可持续响应静态压力,FA感受器则对动态刺激敏感。由8个SA和8个FA单元组成的阵列结合机器学习后,不仅能识别手写笔顺和表面图案,还可区分16种材料纹理。特别值得注意的是,融合两类信号使识别准确率从单独使用时的70%提升至90%以上,与人脑多感官整合机制相似。这种边缘计算(edge computing,在数据源头就近处理)设计大幅提升了能效比,为智能假肢和精密操作机器人开辟了新路径。研究发表在 Nature Materials 上。

#机器人及其进展 #神经机制与脑功能解析 #跨学科整合 #仿生材料 #触觉感知

阅读更多:

Hong, Seok Ju, et al. “Bio-Inspired Artificial Mechanoreceptors with Built-in Synaptic Functions for Intelligent Tactile Skin.” Nature Materials, vol. 24, no. 7, July 2025, pp. 1100–08. www.nature.com, https://doi.org/10.1038/s41563-025-02204-y

华南理工大学团队开发多模态脑机接口新框架BrainFusion

多模态脑机接口研究面临数据异构性和技术门槛高的难题。华南理工大学的李文豪、吴凯等研究人员开发了BrainFusion框架,通过标准化数据容器和可视化工作流设计,显著提升了多模态信号分析的效率和可及性,并实现了科研成果的一键式临床转化。

BrainFusion框架整合了脑电图(EEG)、功能性近红外光谱(fNIRS)、心电图(ECG)和肌电图(EMG)的自动化预处理与动态耦合分析。其核心创新包括:1)构建多模态数据容器统一管理异构信号;2)开发拖拽式可视化工作流设计器,用户可通过图形界面自由组合预处理、特征提取和机器学习模块,系统通过有向无环图(DAG)自动校验逻辑;3)首创应用生成器功能,将验证算法封装为独立可执行程序。在验证实验中,EEG-fNIRS融合的运动想象分类达到95.5%准确率(较单一模态提升30%),EEG-ECG的睡眠分期模型准确率80.2%,后者已部署为临床工具。框架还支持神经血管耦合(NVC)、心脑交互(HBI)等跨模态分析,为脑体交互研究提供统一平台。研究发表在 Advanced Science 上。

#脑机接口 #跨学科整合 #个性化医疗 #自动化科研 #神经机制与脑功能解析

阅读更多:

Li, Wenhao, et al. BrainFusion: A Low‐Code, Reproducible, and Deployable Software Framework for Multimodal Brain‒Computer Interface and Brain‒Body Interaction Research. advanced.onlinelibrary.wiley.com, https://doi.org/10.1002/advs.202417408. Accessed 4 July 2025

幼儿视觉识别能力远超顶尖AI模型

AI的视觉识别能力真的接近人类吗?天普大学的Vladislav Ayzenberg团队与埃默里大学合作者发现,3-5岁幼儿在快速遮挡条件下的物体识别表现优于所有先进计算机视觉模型,揭示人类视觉系统具有远超当前AI的数据效率优势。

研究采用标准化成人视觉测试方法,要求幼儿在100毫秒内识别被噪声干扰的物体轮廓图像(包含完整/扰动/缺失轮廓三种条件)。同时测试16种深度神经网络模型(DNN),包括生物启发的VoneNet架构、基于儿童头戴摄像机数据的SAYCam模型,以及优化模型如ViT和ConvNext。结果显示,幼儿在所有条件下准确率均高于模型组,仅当模型训练数据量超过人类一生可能接触的视觉经验量时(如ImageNet21k的1400万张图像),其表现才接近儿童水平。特别值得注意的是,幼儿对轮廓缺失物体的识别能力提示其可能具备早期发展的全局形状感知(global form perception)和知觉补全(perceptual completion)机制,这些能力通常被认为需要长期经验积累。研究为理解人类视觉系统的先天优势提供了实证依据,并指出当前AI在数据效率和能耗方面的局限——例如训练类似ChatGPT的大模型碳足迹相当于一个人17年的排放量。研究发表在 Science Advances 上。

本文来自作者[欧彦峰]投稿,不代表发展号立场,如若转载,请注明出处:https://fastcode.vip/yxjl/202512-41555.html

评论列表(4条)

我是发展号的签约作者“欧彦峰”!

希望本篇文章《睡笔顺经验尖峰游戏开挂有挂吗(详细开挂教程)(让机器人拥有灵魂触感成年人海马体中新神经元不断形成)》能对你有所帮助!

本站[发展号]内容主要涵盖:国足,欧洲杯,世界杯,篮球,欧冠,亚冠,英超,足球,综合体育

本文概览:█ 脑科学动态Science:成年人海马体中新神经元不断形成Science:大脑皮层突触信号传递的可靠性机制Science:古人类植物性食物加工技术Nature:绘制人体组织终...